Bunzlau im Jahre 1885

Text aus: Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes von Dr. Franz Schroller. Erschienen im Jahre 1885.

Der Bober durchströmt auf der Strecke bis Bunzlau ein sanftes, wellenförmiges Hügelland, welches größtenteils aus Quadersandstein besteht. Angeschwemmter Boden bedeckt das feste Gestein; es tritt aber an mehreren Stellen zu Tage, wie bei Warthau, im Hockenwalde bei Looswitz, am Drüsselberge, bei Tillendorf, Wehrau, Ullersdorf am Queis und südlich bei Wenig Rackwitz. Der Sandstein liefert ein ausgezeichnetes Material zum Bauen, wie zur Bildhauerei, und wird daher weithin versandt. Eines besonders guten Rufes erfreuen sich die Brüche zu Warthau, zehn an der Zahl. Hier wurde in den Jahren 1844 und 1845 aus einem mächtigen Block der 88 Fuß hohe Obelisk gemeißelt, welcher dann in Putbus auf Rügen aufgestellt wurde. In einem der Brüche liegt ein sehr großer steinerner Trog, der sogenannte Teufelstrog, welcher die Jahreszahl 1713 trägt; man glaubt jedoch, daß er viel früher gefertigt worden sei. In dem Sandstein finden sich an mehreren Stellen, wie im Hockenwalde, dem Drüsselberge, bei Tillendorf, bei Naumburg und bei Ullersdorf am Queis bedeutende Lager des feinen weißen Thones, welcher das Material zu den Bunzlauer Töpferwaren liefert. Eine sehr ergiebige Thongräberei befindet sich z. B. in Tillendorf, nahe bei Bunzlau. Hier versuchte man in den vierziger Jahren auch die an manchen Stellen unter dem Thone lagernden Pechkohlen, zu fördern, allein ohne Erfolg; besser gelang es in Ullersdorf am Queis. Als hier der Gutsbesitzer Hersel im Jahre 1858 ein Thonbergwerk einrichtete, fand er auch Steinkohlen, eröffnete daher 1862 ein Steinkohlenbergwerk und 1864 eine Thonwarenfabrik, alles Anlagen, welche gedeihen und über zweihundert Arbeiter beschäftigen.

Wir haben uns allmählich Bunzlau genähert, der topfberühmten Stadt, der Stadt des Martin Opitz. Eine kleine Holztafel mit der Inschrift: „Zum großen Topfe“ weist uns auch gleich beim Eintritt in die Stadt auf jenes Kunstwerk der Töpferei hin, welches gewissermaßen als Wahrzeichen der Stadt angesehen werden kann. Ein Obolos an die Schließerin öffnet uns das kleine Häuschen und wir befinden uns vor einem riesigen ungebrannten Topfe von sieben Fuß Höhe, der sechzehn Scheffel messen soll; er steht noch auf der Drehscheibe, auf welcher er im Jahre 1753 angeblich aus einem Stück Thon gefertigt ist. Ein alter Töpfer in der Küttnerschen Fabrik, den wir später darüber befragten, erklärte mit einem spöttischen Lächeln dies geradezu für eine Unmöglichkeit; der Topf müsse aus mehreren Stücken sehr geschickt zusammengesetzt sein. So sind wir gleich auf den Punkt gekommen, welcher uns in Bunzlau am meisten interessieren muß, da er den Namen der Stadt weit über die Grenzen Schlesiens hinaus bekannt gemacht hat. Die Bunzlauer Gefäße waren, wie Sinapius berichtet, einst im Auslande berühmt; in Konstantinopel wie in St. Petersburg schenkte man den Kaffee in Bunzlauer Krügen, „und diese gemeine Fayence ward nicht selten dem schönsten englischen Steingut vorgezogen“. Das ist wohl heute nicht mehr so; allein der Ruf des Bunzlauer, d. h. nach Bunzlauer Art gefertigten Gefäßes, reicht heute noch weithin, und besonders unsere schlesischen Landfrauen schätzen die „Punsel- oder Ponsel-Täppe,“ oder „das Bunzlische“ sehr hoch.

Die Töpferei ist in Bunzlau unzweifelhaft sehr alt, allein sie scheint doch nicht in so großem Umfange betrieben worden zu sein, als man wohl annimmt. Dr. Wernicke hat in „Schlesiens Vorzeit in Schrift und Bild,“ IV, Nr. 12 einen „Versuch einer Geschichte der Bunzlauer Töpferei bis 1800“ geliefert, aus welchem wir erfahren, daß im 17. Jahrhundert sechs Meister, von denen nur fünf eigene Werkstätten und Öfen besaßen, vorhanden waren. Diese fünf Meister wehrten sich nach dem dreißigjährigen Kriege aufs heftigste gegen die Niederlassung neuer Konkurrenten und wußten sie auch zu hintertreiben. Erst nach hundert Jahren, nachdem 1760 die Glogauer Kammer an den Magistrat geschrieben hatte: „Weil sich genugsam veroffenbaret, daß die Töpferei eine der vorzüglichen Nahrungen der Stadt Bunzlau und es dem Interesse des Publikums gemäßer ist, wenn mehrere Töpfereien daselbst angelegt werden, damit die dort befindlichen wenigen Fabrikanten dergleichen Gefäße nach Gutdünken zu verteuern außer Stand gesetzt werden“. Erst damals gelang es, die Einrichtung einer sechsten Werkstätte durchzusetzen, gegen eine siebente machten abe die Meister wieder die größten Schwierigkeiten. In unserem Jahrhundert sind neben den alten Töpferein auch große Fabriken mit Dampfbetrieb entstanden. Das bedeutendste Etablissement dieser Art ist die Küttnersche Thonwarenfabrik. Wir erhalten die Erlaubnis zum Eintritt. Ein Techniker begleitet uns und erklärt uns in der liebenswürdigsten Weise die Bereitung der verschiedenen Thonwaren vom gewöhnlichen Topfe bis zum feinsten Medaillon für den Ofen eines Salons und vom kleinen Näpfchen bis zur riesigen Wasserleitungsröhre. Das interessanteste von allem bleibt aber, trotz aller sinnreichen maschinellen Einrichtungen, die uralte Erzeugung mittels der Drehscheibe. Diese Töpferscheibe besteht aus der Drehscheibe und der größeren Tretscheibe, welche durch die senkrecht stehende Spindel miteinander verbunden ist. Der Arbeiter legt ein kleines Stück von dem Töpfergut, das er in großen Klumpen vor sich liegen hat, auf die Drehscheibe, bringt mit den Füßen die Tretscheibe in Bewegung, benetzt die Finger mit Wasser, rundet den Thon ab und greift dann in denselben hinein. Da sieht man ein kleines Loch im Klumpen; der Mann greift mit der Hand immer tiefer, er drückt von innen, rundet ab von außen und benetzt wieder die Finger; das Loch wird tiefer und tiefer, weiter und weiter und bald hat der unförmige Thonklumpen eine bestimmte Gestalt erhalten; in fünf Minuten steht ein einfacher Topf ohne Henkel fertig geformt vor uns. Dies alles bewirkt der Töper meist mit den Fingern allein, nur zuletzt hilft er mit einem Holze nach, um die Außenfläche zu glätten. So kommt hier alles aufs Augenmaß, Gefühl und Geschicklichkeit an, wie ein Töpfer dies ganz richtig und in einem gewissen Stolze mit den Worten ausdrückte: „Sehen Sie, der Topf steckt im Kopf.“ Ist das Gefäß gehörig abgerundet und besitzen die Wände die nötige Gleichmäßigkeit, so wird es nahe der Scheibe mit einem Bindfaden oder Drahte abgeschnitten. Henkel, Füße und dergleichen werden gesondert geformt und durch eine flüssige Massse eingekittet. Auf der weiteren Wanderung durch die Fabrik sehen wir dann noch die Zubereitung des Töpfergutes: wie der Thon gesumpft, d. h. aufgeweicht, gereinigt, geknetet und mit harter, mühevoller Arbeit in jene fettigzähe Masse verwandelt wird, die nun auf die Drehscheibe gelegt werden kann; wir sehen ferner, wie die Gefäße wasserhart getrocknet und dann in die Brennöfen gelegt werden, und wie sie mit der Glasurmasse begossen werden, einem Gemisch leicht schmelzbarer, mineralischer Stoffe, welche erst vermittelst einer Mühle zerrieben und dann mit Wasser aufgeschlämmt werden. Wir müssen es unterlassen, auf Einzelheiten einzugehen, um so mehr, als ein doch nur kurzer Aufenthalt einen genügenden Einblick nicht verschaffen kann.

Die erste Ansiedlung am Bober, wo heute Bunzlau liegt, verdankt höchst wahrscheinlich dem Umstande die Entstehung, daß dort eine alte Handelsstraße den Fluß überschritt; noch 1503 ordnet König Wladislaw an, die Straße solle, wie vor alters, von Liegnitz über Haynau, Bunzlau, Naumburg gehen. Am Bober lagen drei Kretschams, von denen zwei in etwas feinerer Form noch heute dem alten Zwecke dienen; es sind „Die Drei Kränze“ und der „Fürst Blücher“, früher „Zu den drei Linden“ genannt. Um diese Wirtshäuser entstand nun ein stadtähnlicher Ort, welcher neben einem älteren slawischen Orte später als Stadt nach deutschem Recht gegründet wurde. Dieser ältere Ort ist das Dorf Tillendorf; Bischof Thomas von Breslau spricht in einer Urkunde vom Jahre 1264 „vom Dorfe Boleslawicz, welches jetzt das Dorf des Tilo heiße.“ Es ist also hier in derselben Weise verfahren worden, wie bei der Gründung der meisten deutschen Städte in Schlesien; neben einem slawischen Dorfe hat sich eine Stadt gleichen Namens erhoben, nur hat hier das Dorf, welches später unzweifelhaft Alt-Bunzlau genannt worden wäre, den Namen seines Besitzers Tilo angenommen und behalten. Bunzlau hat sich nun entwickelt und im allgemeinen dieselben Schicksale gehabt, wie andere schlesische Städte: es wurde von den Hussiten verwüstet, es sah harte Kämpfe zwischen Rat und Bürgerschaft, es führte die Reformation ein, wurde im 16. Jahrhundert wohlhabend, litt im dreißigjährigen Kriege furchtbar und hatte auch im siebenjährigen, wie im Befreiungskriege harte Drangsale zu erdulden. Wer darüber genaueres erfahren will, nehme Dr. Wernickes Chronik der Stadt Bunzlau zur Hand, ein auf wissenschaftlicher Grundlage und mit großem Fleiße ausgearbeitetes Werk, welches auf nicht weniger als 654 Seiten Bunzlaus Schicksale bis ins einzelne behandelt.

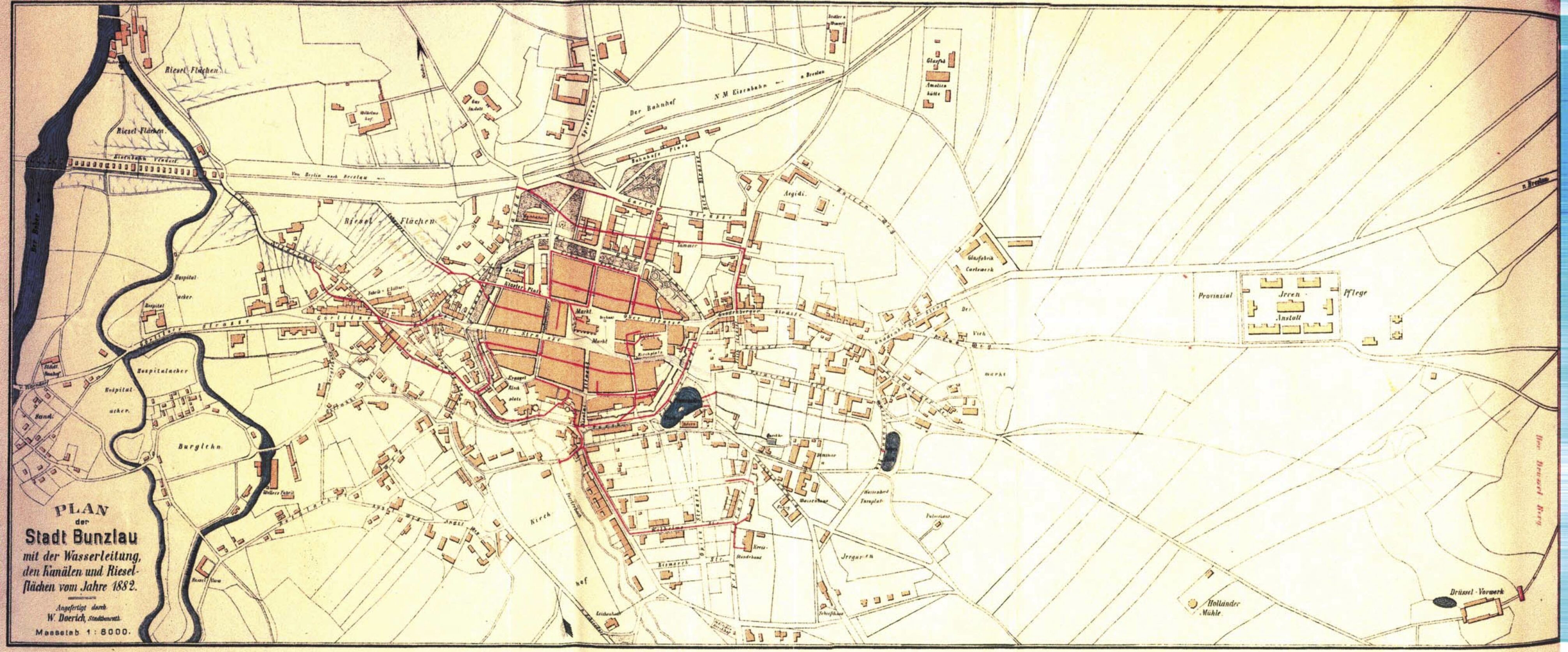

In der Mitte des 16. Jahrhunderts war Bunzlau eine Stadt von etwa 3000 Einwohnern; im Jahre 1650 ergab eine Zählung nur 80, nach einer anderen Quelle gar nur 51 Einwohner. Erst im Jahre 1788 erreichte die Stadt wieder die Zahl von 3000 Seelen, von denen sieben Achtel der evangelischen Konfession angehörten. In unserem Jahrhundert ist dann die Stadt schnell gewachsen, nachdem sie den Steinpanzer gesprengt hatte, welcher sie wie alle schlesischen Städte umgab. Da, wo sich jetzt die hübsche Promenade um die Stadt zieht, lief ein Wallgraben und eine doppelte Mauer, von denen die äußere durch fünfzehn vorspringende, etwa in Bogenschußweite voneinander entfernt liegende Türme stark befestigt war. Der Graben ist jetzt zugeschüttet, die Mauer bis auf geringe Reste niedergelegt, aber von den alten Wehrtürmen sind mehrere erhalten, so einer an der Poststraße, ein anderer an der Teichpromenade, ein dritter bei der Pfeffermühle, ein vierter, jetzt zu einem Belvedere eingerichteter, an der Schloß-promenade und endlich ein verfallender nahe beim evangelischen Pfarrhause. In der langen Friedenszeit seit 1815 haben sich um die alte Stadt mit geraden, sehr sauberen Straßen neue Stadtteile angelegt, man denke nur der zahlreichen Villen an der Löwenberger Straße. Die Zahl der Einwohner ist auf etwa 11000 gestiegen, und es hat sich unter diesen ein sehr reges gewerbliches und geselliges Leben entwickelt. Neben der Töpferei, welche natürlich die erste Stelle einnehmen muß, erwähnen wir noch eine Glasfabrik und eine Eisengießerei.

Es erscheinen hier nicht weniger als sieben Zeitungen, nämlich zwei für das Likörgewerbe, von den Bunzlauern gewöhnlich Schnapszeitungen genannt, eine hygienische Zeitung, eine Holz-zeitung, eine Straßenbauzeitung und zwei politische Blätter: der Courier und das Stadtblatt; sie gedeihen alle. Dabei gedenken wir auch einer längst eingegangenen Zeitschrift, der „Bunzlauischen Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen,“ von welcher seit 1774 mehrere Jahrgänge im Verlage umd zum Besten des Waisenhauses herausgegeben wurden. Das Blatt ist eine wahre Fundgrube für den Forscher auf dem Gebiete der schlesischen Kulturgeschichte. Von dem regen geselligen Verkehr, aber auch von der gesellschaftlichen Zersplitterung legt die große Zahl von vierzig Vereinen ein beredtes Zeugnis ab.

Die Stadtgemeinde Bunzlau ist wohlhabend; denn sie besitzt die Dominien Tillendorf, Burglehn, Aschitzau, Eckersdorf, Dobrau und Greulich mit einem Hammerwerk, auf welchem Raseneisenstein verarbeitet wird. Dieser reiche Güterbesitz spiegelt sich in dem netten Aussehen der Stadt, in dem Zustande der Straßen und öffentlichen Gebäude wieder. Eine Wanderung durch die Stadt wird das bestätigen. Der beste Beweis dafür, daß die Stadtverwaltung auch über das bloße Bedürfnis hinaus etwas für künstlerische Ausstattung gethan hat, ist das im gotischen Stile ausgeführte Gymnasialgebäude mit einer sinnig dekorierten Aula, deren bunte Glasfenster die stattliche Höhe von 22 Fuß haben; das Gebäude, welches 70000 Taler kostete, wurde am 3. August 1864 feierlich eingeweiht. Beweis dafür ist ferner der prächtig restaurierte Ratskeller.

Bunzlau besitzt hier ein Prachtstück des spätgotischen oder Flamboyantstiles. Der Erbauer diese kühn geschwungenen Gewölbes ist vermutlich kein anderer, als der schon genannte Görlitzer Ratsbaumeister Wendel Roßkopf. Der Saal wurde völlig kunstgerecht restauriert und auf Dr. Wernickes Rat mit den Wappen derjenigen Länder geschmückt, mit welchen einst Bunzlau in politischer Beziehung gestanden hat. Das Ganze macht einen recht malerischen Eindruck.

Da wir gerade von Bunzlauer Kunstwerken sprechen, müssen wir eines prächtigen Renaissanceportales am Hause Ring Nr. 8 gedenken, wo wir im Bogen und im Friese schön gearbeitetes Laubwerk erblicken. Ein anderes bemerkenswertes Portal befindet sich am Hause Nr. 7.

Auf dem Ringe steht als Erinnerungszeichen an den am 28. April 1813 hier verstorbenen russischen Feldmarschall Kutusow ein eiserner, etwa 12 Meter hoher Obelisk. Durch eine deutsche und russische Inschrift drückte König Friedrich Wilhelm III seine innige Dankbarkeit gegen den russischen Feldherrn aus; doch möchte es uns scheinen, als ob ihm dort allzu reichliches Lob gespendet worden sei; denn wenn er auch durch seine Proklamation von 25. März 1813 ganz Europa gegen Napoleon unter die Waffen rief, so verzögerte er doch den Beginn des Feldzuges in Deutschland in wahrhaft unheilvoller Weise; sein Tod muß daher geradezu als ein Glück für den weiteren Gang der Kriegsoperationen bezeichnet werden. Die katholische Kirche ist ein großer gotischer Bau aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts, welcher aber auch noch mancherlei Veränderungen erfuhr, nachdem das Gebäude bei der Zerstörung der Stadt durch den schwedischen General Torstenson am 23. September 1642 in Flammen aufgegangen war. Das älteste, wahrscheinlich im Rundbogenstil ausgeführte Gotteshaus war von den Hussiten vollständig vernichtet worden.

Wenn wir nun von der Kirche aus den Schützenweg verfolgen, so gelangen wir in der Vorstat an einen umfangreichen Häuserkomplex, zu welchem die Nächstenliebe eines einfachen, aber glaubensstarken Mannes den Grund legte: es ist das Waisenhaus, eine Stiftung des Bürgers und Maurers Gottfried Zahn. 1705 in Tillendorf geboren, verwaiste er früh und seine Erziehung wurde so vernachlässigt, „daß er noch als Geselle im 24. Jahre unter den Abc-Schützen des Thommendorfer Waisenhauses die Elemente des Wissens nachholen mußte.“ Er erlernte , wie das in seiner Familie gewissermaßen erblich war, das Maurerhandwerk und ließ sich in Bunzlau als Meister nieder.

Die schlimme Lage, in der er sich als Waise befunden, einerseits, und die Nachrichten von dem erfreulichen Gedeihen des Franckeschen Waisenhauses in Halle andererseits machten in ihm den Wunsch rege, möglichst viel zur Erziehung der Waisen beizutragen und womöglich eine ähnliche Anstalt wie Francke zu gründen. Schon seit 1744 hielt er zur Erziehung seiner Kinder einen Lehrer in seinem Hause und gestattete auch seinen Nachbarn, ihre Kinder unentgeltlich am Unterrichte teilnehmen zu lassen. als ihm dies aber 1753 untersagt wurde, erwirkte er 1754 eine Königliche Kabinettsordre, daß er zwei Waisen und einen Lehrer auf eigene Kosten unterhalten und eine beliebige Anzahl Kinder am Unterrichte teilnehmen lassen dürfe. Bald darauf konnte er, durch milde Gaben unterstützt, ein Grundstück ankaufen, auf welchem schon am 5. April 1755 der Grundstein zu einem Waisenhause gelegt wurde.

Das Gebäude hatte Raum für 50 Zöglinge und einige Lehrer; allein schon 1764 mußten 5 Lehrer, 12 Freischüler, 22 Waisenkinder und 84 Pensionäre in der Anstalt untergebracht werden, so daß der Raum zu knapp wurde. Es mußte daher als ein besonders günstiger Umstand angesehen werden, daß zwei Barone von Richthofen ein ansehnliches Kapital schenkten, von welchem ein neues, freistehendes Schul- und Pensionshaus erbaut werden konnte. Die Zahl der im Internat wohnenden Schüler belief sich 1796 auf ungefähr 60, von denen der dritte Teil Waisen waren; ihre Zahl konnte leider nicht bald vermehrt werden; denn da die Anstalt außer einem Acker zu dreißig Scheffel Aussaat und einem Garten kein Vermögen besaß, so mußten alle Ausgaben lange Zeit von dem Gelde bestritten werden, welches die Pensionäre zahlten.

Eine bedeutende Einnahme floß in die Anstaltskasse aus der Buchdruckerei, welche 1767 errichtet werden konnte, als der Baron von Grunfeld zwei Pressen zum Geschenk machte. Das Waisenhaus übernahm nun den Druck und Verlag der schon erwähnten Bunzlauer Monatsschrift. Im Jahre 1803 wurde das Waisenhaus zur Königlichen Anstalt erhoben, 1815 in eine Bürgerschule, später in ein Progymnasium verwandelt, 1816 kam das Lehrerseminar hinzu. Das Vermögen der Anstalt wuchs bis 1851 auf 24471 Thaler; im Jahre 1882 erfuhr es eine sehr beträchtliche Vermehrung, als der Kreisgerichtsdirektor Hilse in Liegnitz 90000 Mark und bald darauf seine Frau noch 60000 Mark für Fundatisten vermachten.

Die Schülerzahl betrug Ostern 1884: im Progymnasium 123 Zöglinge, darunter 38 Waisenknaben, in der Mittelschule 107 Zöglinge, darunter 33 Waisenknaben.

Auf dem Rückwege werden wir auf den berühmten, ganz nahe am Weg liegenden Queckbrunnen aufmerksam gemacht. Wir lenken den Schritt dorthin und stehen bald an einem kleinen viereckigen Teiche mit einem Wasser so klar und durchsichtig, daß man die Steinchen auf dem Grunde zählen könnte. Ein lebendiger Quell erquickenden Wasers, wie schon der Name andeutet (vergl. erquicken, quick im Englischen = lebendig), strömt hier in reicher Fülle aus der Erde und versorgt die Stadt, mit Ausnahme der Obervorstadt, mit köstlichem Trinkwasser. Kein Wunder also, daß die Stadt immer sorgfältig über ihn wachte und daß es 1837 zu unangenehmen Auftritten mit der Bürgerschaft kam, als beim Grundgraben zum neuen Speisehause des Waisenhauses der Brunnen plötzlich versiegte. Der Oberpräsident von Merckel mußte deswegen persönlich vermitteln; allein die Aufregung legte sich, als sich nach dem Aufbau der Grundmauern das Wasser wieder einstellte. Den Quell mit dem unvergleichlichen Wasser haben nun auch Dichter in deutschem, lateinischen, selbst griechischen Versen besungen, und kein geringerer als der berühmte Martin Opitz von Boberfeld hat ein Loblied auf den Queckbrunnen verfaßt, worin er ihn „unerschöpfte Lust, Wohnhaus aller Freuden, Bad der Najaden und köstliche Fontäne“ nennt. Wenn wir nun auch weder Lust und Freude dort entdeckt haben, können wir doch in das Lob einstimmen, welches der „köstlichsten Fontäne“ stets gespendet wurde. Um 1545 wollte ein schlauer (!) Löwenberger Arzt, Namens Sebastian Kerntschner, Quecksilber aus dem Brunnen gewinnen, weil er glaubt, daß er nach dem Quecksilber benannt sei.

So sind wir auf Martin Opitz gekommen, den „Vater und Wiederhersteller der Poesie“, den berühmtesten Mann, welcher in Bunzlau das Licht der Welt erblickt hat. Wir wollen n anderer Stelle auf den sehr wechselvollen Lebensgang des Dichters und auf seine Bedeutung für die Entwicklung der Poesie näher eingehen. Hier soll nur auf die Streitfrage über das Geburtshaus des Dichters aufmerksam gemacht werden. Das erste Haus der Zollstraße wurde uns durch eine Votivtafel als das Geburtshaus des Dichters bezeichnet, allein Dr. Wernicke weist nach, daß dieses Haus in der Zeit, als der Dichter geboren wurde (1597), gar nicht im Besitze seiner Familie war; dagegen besaß sie das Haus Nr. 14 in derselben Straße, und dort hat jedenfalls des Dichters Wiege gestanden. Martin Opitz lebte in seinen späteren Jahren nur vorübergehend in seiner Vaterstadt, bewahrte ihr aber stets ein dankbares Andenken und pries wiederholt in Gedichten ihre Vorzüge; er starb 1639 zu Danzig an der Pest.

Und die Stadt ehrte wieder ihren berühmten Sohn, indem sie ihm an einer der schönsten Stellen der Promenade in der Nähe des Gymnasiums ein Denkmal hinsetzte: die vom Bildhauer Michaelis gefertigte Büste des Dichters auf einem Sockel aus schlesischem Granit.

Wir können ferner nicht unterlassen, auf einen anderen aus Bunzlau gebürtigen Dichter, Namens Andreas Scultetus , d. i. Scholz, hinzuweisen; hielt ihn doch kein geringerer als Lessing einer besonderen Beachtung wert. Als dieser auf der Universitätsbibliothek zu Wittenberg ein von Scultetus 1642 in Breslau herausgegebenes Gedicht fand, betitelt: „Der wahre Ton des Opitz, wo er am meisten Opitz ist! Die Gedanken richtig, edel und neu; der Ausdruck leicht und doch stark; gewählt und doch natürlich.“ An einer anderen Stelle sagt er: „Flemming und Tscherning (auch ein Bunzlauer), und wie sie alle heißen, die dem Opitz damals nacheiferten, kommen ihm bei weiten darin nicht gleich.“ Über den Lebensgang des Dichters wissen wir wenig. Von 1639 bis 1644 war er Schüler der ersten Klasse des Elisabeth-gymnasiums zu Breslau und als solcher schrieb er die von Lessing herausgegebenen Gedichte. Im Jahre 1644 trat er zur katholischen Kirche über, wurde Jesuit und forderte einen seiner Lehrer, den Licentiaten Schleel, zu einer theologische Disputation heraus. Dieses pietätlose Vorgehen hatte für ihn die unangenehme Folge, daß er noch in demselben Jahre durch kaiserlichen Erlaß aus Breslau ausgewiesen wurde.

Wer auch nur kurze Zeit in Bunzlau weilt, macht wohl auch einen Abstecher nach der, kaum eine halbe Meile östlich gelegenen Herrenhutergemeinde Gnadenberg. Der Weg ist schon an sich interessant; er führt über anmutiges teilweise bebuschtes Hügelland, die letzten Ausläufer des Gebirges; er leitet uns an den mächtigen vom Walde umrahmten Gebäuden der Provinzial-Irrenanstalt vorüber und zuletzt über fruchtbares Ackerland. Wir betreten den kleinen, kaum 500 Einwohner zählenden Ort, dessen Häuser stadtähnlich zusammengebaut sind; auch ein „Ring“ fehlt nicht. Unheimliche Stille herrscht an der Gasse, fast übertriebene Sauberkeit und Ordnung sagen uns, daß hier der Verkehr sehr gering sein mag. Und so ist es auch, und so wünschen es diese frommen Leute. Der stille, freundliche Ort ist jetzt ein beliebtes Ziel der Bunzlauer Spaziergänger. Die schnell aufblühende Stadt blickt jetzt neidlos auf die Existenz des kleinen Ortes, und der Bunzlauer Handwerksmeister gönnt auch seinem Gnadenberger Kollegen das Leben, ja er wandert wohl hinaus, um seiner Ehehälfte einen der vielgerühmten Schinken zu holen. Dem war nicht immer so, sondern die Bunzlauer haben der kleinen Gemeinde das Leben recht sauer gemacht. Gründer von Gnadenberg ist der Besitzer der Güter Groß-Krauschen und Looswitz, Rittmeister Hans Friedrich von Falkenhayn, ein Freund des Grafen von Zinzendorf, welcher 1743 aus dem Gute Groß-Krausche ein Grundstück zur Errichtung der Gemeinde hergab.

Als sich nun in dem Orte auch Handwerker niederließen, beschwerten sich die Handwerksmeister zu Bunzlau, welche noch das Recht der Bannmeile besaßen, wegen Schädigung ihres Gewerbes bei der Glogauer Kammer, und diese erließ 1771 ein Regulativ, welches gestattete, daß von den sechzehn Gewerben je ein Vertreter und als siebzehnter ein Chirurgus sich in Gnadenberg niederlassen dürfe, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß diese Handwerker nur für die Gemeinde Gnadenberg und die Dörfer Groß-Krausche und Looswitz arbeiten und sich aller Arbeiten oder Lieferungen in die Stadt, Vorstadt und eine Meile im Umkreise von Bunzlau enthalten sollen; nur vom Uhrmacher hieß es: „Der Uhrmacher kann als ein Künstler arbeiten, für wen und wohin er will;“ dasselbe war dem Goldschmiede gestattet. Zuwiderhandlungen wurden mit Verlust der Ware und mit bedeutenden Geldsummen bestraft, und die Bunzlauer Handwerker lauerten den Gnadenbergern um so mehr auf, als die Strafe „halb dem Denunzianten oder Revisoren und halb der Lade des Gewerkes zufließen“ sollte. Erst 1810, als die Zwangs- und Bannrechte in der ganzen Monarchie aufgehoben wurden, hörten die Beschränkungen auch für Gnadenberg auf.

Text aus: Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes von Dr. Franz Schroller. Erschienen im Jahre 1885.